樹高千尺�,根在沃土

在熟悉的土地生根發(fā)芽

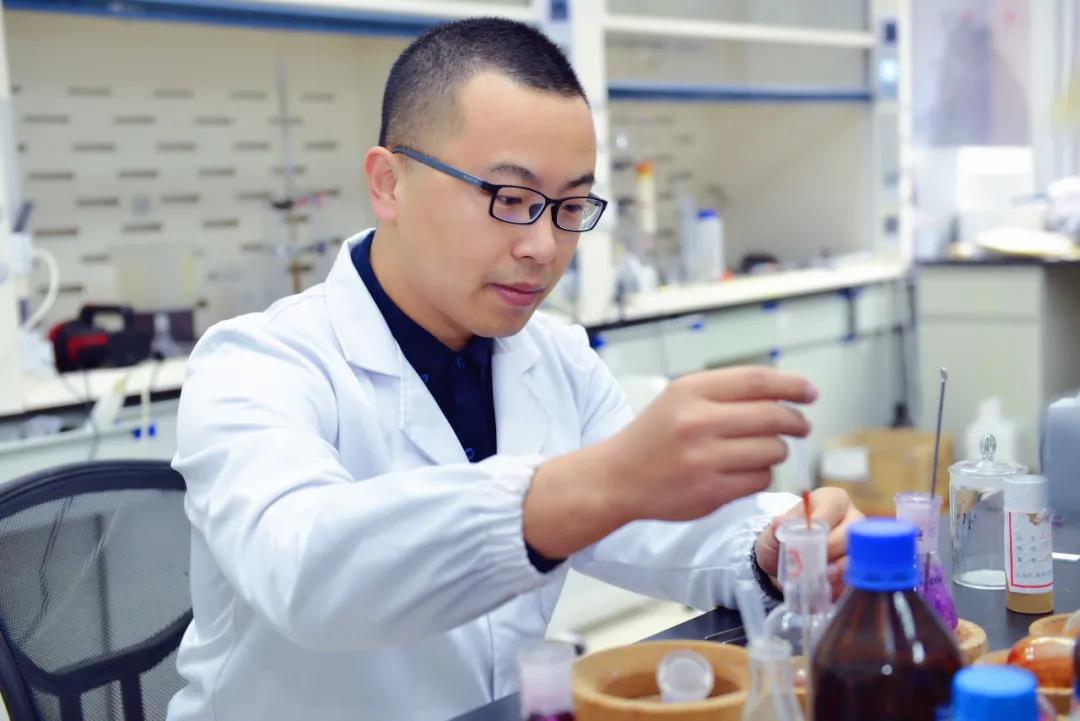

濟寧市第一人民醫(yī)院青年博士江沛

作為高層次人才

引進到臨床藥學科工作

從事代謝組學�����,藥物基因組學及藥理學相關研究���。

五年時間

作為藥學實驗室的搭建者和領頭人

已經“頭頂”多個國家級�、省部級項目

在藥學科研領域嶄露頭角

成為專業(yè)內備受矚目的“后浪”����。

人物名片

江沛���,1989年出生����,本碩博均就讀于中南大學湘雅醫(yī)學院。山東省“泰山學者”青年專家�����、濟寧市“青年五四獎章”�、 濟寧市“表現突出的科技工作者”、濟寧“創(chuàng)新谷領軍人才”����。

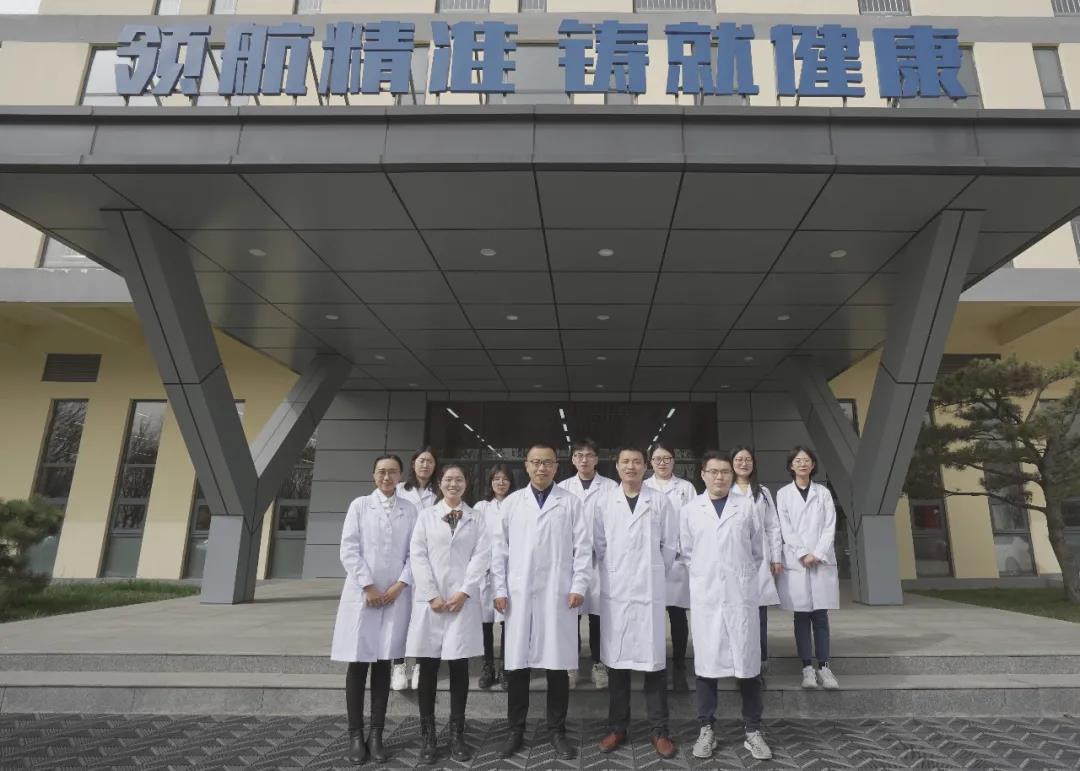

作為實驗室負責人和研發(fā)平臺建設者,現已組建并陸續(xù)培養(yǎng)起了一支由泰山學者領銜�����,涵蓋十余名博碩士����,搭配合理、分工明確、專業(yè)互補的科研人才梯隊�。近年來,帶領團隊共獲得了4項國家自然科學基金���、7項山東省自然科學基金��、1項中國博士后科學基金和5項廳級課題的支持���。

白手起家,組建1500平米實驗室

作為平臺的建設者和負責人�,江沛經歷了實驗室從無到有,又從有到目前發(fā)展壯大邁進的過程�����。從實驗室的搭建布置���,小到每個插座用幾伏電壓����,都傾注了大量心血�。

2015年江沛博士畢業(yè)于中南大學湘雅醫(yī)學院,來到濟寧市第一人民醫(yī)院���,開展臨床藥理學研究����。江沛從借用一個工作臺、租賃一間小小的實驗室開始���,克服了設備���、人員等困難��。

與江沛一同加入醫(yī)院的�����,還有他的本碩博同學徐鵬飛��,“當時只有我們兩個人����,每天要做上百個樣本,并且要對分析方法的穩(wěn)定性�����、準確度進行反復驗證比對,所以在那時候����,基本每天都工作到深夜。”當實驗遇到瓶頸時�����,為了盡快獲得研究數據���,吃住在實驗室也算是我們研究工作中的家常便飯�。

“我在湖南上了9年學�,都說湖南人是吃得苦、耐得煩�����、霸得蠻����,其實做學問也一樣,要艱苦奮斗執(zhí)著于理想�,也要有敢于開拓和突破的蠻勁。”面對從高校成熟實驗室到醫(yī)院實驗條件的落差��,江沛并沒有抱怨,而是不斷琢磨想辦法��。而在這個過程中�,他看到醫(yī)院領導對人才的重視。也正是這一年����,江沛榮獲了山東省“泰山學者”青年專家稱號。2018年��,在泰山學者人才項目的支持下��,建立了泰山學者工作站��,實驗室也從原來的一間��,發(fā)展到現在1500平米�,建成了擁有一批高端研發(fā)設備的標準實驗室�����。

“后浪”���,漸成科研中堅力量

“孤雁難行遠”����,江沛到院工作以來,在醫(yī)院的幫助下他引進了多名碩博研究生����,團隊也發(fā)展到現在擁有近二十名博士碩士,構建起了搭配合理����、分工明確、專業(yè)互補的科研人才梯隊����。“我們這個團隊,平均年齡不到30歲�,是一支充滿活力的年輕的科研隊伍。”

內源性小分子的質譜分析����,是江沛團隊主要從事的研究方向之一。現在這項技術能夠對復雜生物基質中上千種小分子化合物進行快速分析��,通過比對代謝輪廓的差異找到與疾病診斷及治療相關的生物標志物��。同時����,這項技術能夠對多種治療藥物及內源性脂肪酸�、激素及維生素快速定量分析��。

團隊從臨床需求出發(fā)��,通過科研創(chuàng)新�����,最終解決臨床上遇到的問題���。開展的藥物基因組學研究����,通過對藥物代謝酶(轉運體)的基因多態(tài)性進行分析���,根據患者遺傳背景的不同,來判斷患者對藥物的代謝能力��,能夠實現一管血對內源性代謝譜的全掃描���;同時����,也建立了一系列的藥物分析方法,特別是針對臨床上一些治療窗比較窄���,毒副作用比較大的藥物�����,能夠進行個體化的精準治療��。此外��,還搭建了自己的組學平臺��,通過收集大量臨床樣本����,對關鍵靶點進行分析�����,找到了一系列與疾病發(fā)病及治療相關的突變位點��,以推動精準診療的實現。

用科研思維�,促臨床問題解決

課題研究是艱苦的,枯燥重復的步驟�,簡單機械的過程,他帶著隊員分析困難��,重列實驗步驟�����,攻克重重難關�,構建起了整個實驗體系。現已逐步組建一支從遺傳突變分析到基礎藥理及藥物分析�����,再到計算機輔助藥物設計和先導化合物合成����,以及分子探針設計的一整套的科研團隊。通過將個體生物信息鏈的深入整合���,并與分子影像技術和遺傳藥理學技術相結合,以實現對疾病的精準成像���,精準診斷及精準用藥���。

“很多人會問我每天面對這些數據和儀器是不是枯燥��,我覺得科研就是我的目標所在�,也是我們團隊的興趣所在���,在不斷摸索的過程中��,我們收獲的不僅是科研突破后的喜悅�����,更多的是在這個過程中我們也堅毅了自己的品格���,也找到了志同道合的朋友。”江沛常和團隊說�����,路雖長�,行則將至,事雖難���,做則必成�����,科研就需要我們這樣一群思維活躍的年輕人�,而年輕也就應該有這樣的沖勁和干勁。

目前實驗室通過聚集各方優(yōu)勢資源����,依靠高端人才的帶動引領,旨在建立一個功能完善��、高效運營的醫(yī)藥創(chuàng)新與轉化機構�����。大膽瞄準前沿研究�����,結合發(fā)現的有價值的生物標志物�����,開發(fā)相應診斷試劑��,盡快實現成果轉化��。

科研是修行��,也是最好旅行

科研是最好的修行��,其實他也是最好的旅行���。在這一系列過程中����,江沛團隊累計發(fā)表了高質量SCI論文60余篇���。在這些成果的基礎上��,2018年��,江沛被評為泰山學者青年專家��,這也是魯西南地區(qū)級醫(yī)院首位獲此殊榮者����。他帶領團隊與濟寧國家高新區(qū)生命科學中心進行合作��,共建“濟寧轉化藥學研究院”,并成立“泰山學者工作站”���。聚焦藥學創(chuàng)新成果落地轉化���,從 “臨床需求”出發(fā),通過“科研創(chuàng)新”�����,實現“成果轉化”�。目前團隊共承擔國家自然科學基金國家自然科學基金4項,山東省自然科學基金7項�,以及其他科研攻關課題10余項。

快速成長中�����,他們見證著醫(yī)院向創(chuàng)新型醫(yī)院��、研究型醫(yī)院的快速轉型�����;看到了醫(yī)院作為山東省區(qū)域醫(yī)療中心��,堅持臨床與科研并重,以造就研究型學科為發(fā)展基礎��,以培育研究型人才為根本支撐的謀求創(chuàng)新的決心��。

“我們說醫(yī)學研究講精準�,團隊能取得今天的成績�����,也離不開醫(yī)院各級領導對人才政策的精準����。正因對像我一樣青年人才的重視,才能聚齊我們這個年輕的科研團隊����,讓我們有了歸屬感和獲得感。”初心離不開堅守���,也不能沒有呵護���,江沛參加工作的五年,看到了院領導對人才的尊重�,對年輕人想法的尊重�,讓我們敢做夢��,更敢追夢�����,讓真正讓想做事����,能做事的年輕人做成事。

今后����,團隊將繼續(xù)圍繞臨床開展科研工作,結合發(fā)現的有價值的生物標志物�,開發(fā)相應診斷試劑,真正做到從臨床工作中發(fā)現科研問題���,用科研思維去解決臨床問題����。